2025年02月01日

利根中央病院

総合診療科部長

比嘉研

はじめに

今から45年前、1980年に発行された『ドラえもん』19巻に「オコノミボックス」という夢のような道具が登場します。のび太の望みで小さな箱がテレビ、音楽プレイヤー、カメラなどになります。そのままスマートフォン(以下スマホ)と同機能で、藤子・F・不二雄先生の先見性に驚かされます(注1)。

それから5年後の1985年、携帯電話発明。1995年、インターネット普及。2007年に携帯電話がスマホに進化していく中で、世界は様変わりしました。手の平サイズの端末に、時計、新聞、カメラ、映画、電話、テレビ、メール、ゲームなどなど多彩な機能が盛り込まれ、あらゆることが行えるようになりました。

スマホは現代の生活に欠かせない便利な道具になりました。それに伴い世の中の情報のあり方も変化しています。今回の記事ではメディアが心身へ及ぼす影響について論じます。

メディアとは

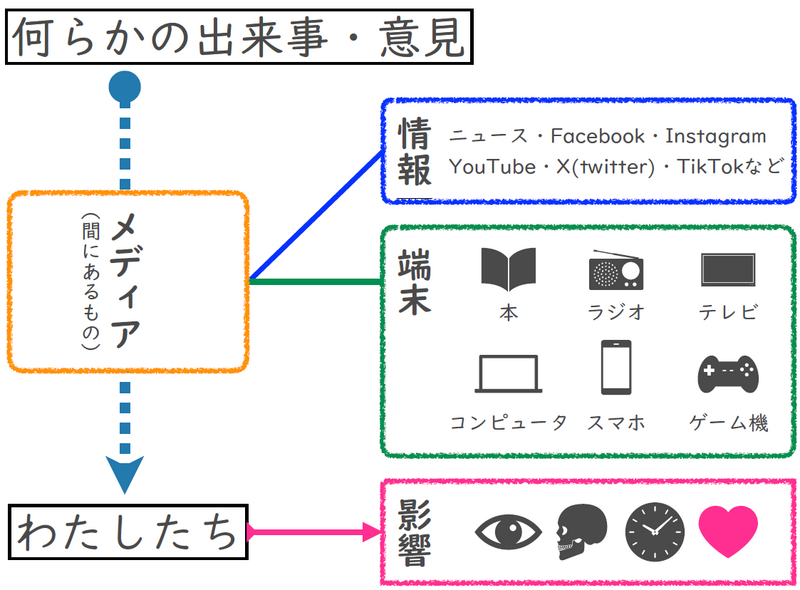

メディアとは何を指すのでしょう。もともとは「間にあるもの」という意味のラテン語から来ているようです。つまり何かしらの出来事や意見があり、それらが私たちの耳目に触れるまでの間にあるものです。そこには2つの意味があります。1つは「端末」(情報を得る機器)、もう1つは「情報」(端末で伝えられる中身)です。私たちの心身には、端末の使い方と情報自体が影響しています。

端末による影響

まずは端末自体の影響です。皆さんも一度はお聞きになったことがある内容かもしれません(便宜上「スマホ」と書いていますが、パソコンやゲーム端末も同様です)。

睡眠への影響

スマホ画面から発せられるブルーライトが体内時計を乱し、眠気を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。その結果、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下します(注2・3)。

対策:ブルーライトを軽減する機能を利用する。寝室にスマホを持ち込まない。

視力への影響

スマホを長時間見続けると、目の疲れ、ドライアイ、ものがぼやける、頭痛などのデジタル眼精疲労を引き起こすことがあります。これらは長時間近距離で画面を見ることで、目の筋肉に負担がかかることが原因です(注4)。

対策:定期的に目を休ませる(アメリカ眼科学会は「20-20-20ルール(20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先を見る)」を提唱している)。

姿勢と筋骨格系への影響

スマホやゲーム機を使用する際「頭を前に傾けた姿勢」になります。頭部は5kgほどの重さがあり、首を前に傾ける角度により頸部に15~30kgの負担がかかります。この姿勢を続けるとテキストネック症候群(スマホ首)と呼ばれる状態を引き起こし、肩こりや首の痛み、頭痛、手のしびれなどの原因となります(注5)。

対策:スマホを目の高さに上げる。1時間に1度は立ち上がり、軽いストレッチを行う。

情報による影響

精神面への影響

情報による影響は主に精神面に関わります。SNSを利用することで、他人との比較による自己肯定感の低下や、不安・孤独感を感じる事例が増えています。また、頻繁な通知やメッセージへの即時対応が求められる環境はストレスになり、注意散漫を引き起こす要因となります。さらに、スマホの使用により日常生活に問題が起きているにも関わらずスマホをやめられない「スマホ依存症」や、ネガティブな情報ばかり眺めてしまう「ドゥーム・スクロール」の問題もあります(注6)。

対策:通知をオフにする。SNSの使用は1日に決まった時間だけにする。体を動かす。

情報の信憑性による影響

新聞やテレビニュースという公共性の高いメディアが常に正しいわけではありませんが、近年は個人が発信した内容を誰もが閲覧できるようになり、情報の信憑性を確かめる前に「言ったもの勝ち」になる状況も生まれています(注7・8)。

対策:情報を鵜呑みにしない。複数の情報源を確認した上で論理的に判断する。自分自身の偏り(バイアス)を意識する。

おわりに

メディアとその心身への影響について述べました。スマホに限らず、新しく発明された媒体には新しい道具として定着するものもあれば、廃れるものもあります。文字も写真も映像も電話も、最初に発明されたときは「人々が堕落する」「悪魔の道具」というような反応を受けましたが、現代に至っても残っており、今のところ人類はそこまで堕落してはいないようです。「どんな道具も使う人次第」と言うと身も蓋もありませんが、上述した対策を適切に取り入れ、皆さんが豊かに幸福になるような道具と時間の使い方をしていただくことを願っています。

出典

(注1) 藤子・F・不二雄『ドラえもん』19巻(小学館、1980)

(注2) 日本眼科医会「ブルーライトの影響について」

(注3) 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」

(注4) アメリカ眼科学会(AAO)「デジタル眼精疲労に関する研究報告」

(注5) 東京医科大学「text neck (テキストネック)―スマホ障害と頚部痛―」

(注6) 東邦大学医療センター「スマホ依存について」

(注7) 東洋大学ホームページ「フェイクニュースを生むのは“情報の偏り”? SNS時代のネットに潜む危険を大学教員に聞いた」

(注8) 『スマホ脳と運動脳 (Newton別冊)』(ニュートンプレス、2023)